ホドロフスキー映画にも比肩する、磁場が違った世界としての沖縄「ウンタマギルー」

『ウンタマギルー』(1989年)

日本の映画界は1970年代に助手の採用を中止しました。それは邦画が斜陽になって、撮影所のシステムが崩壊してしまったからです。かつての撮影所は上下関係も厳しく、助手で入った若い人が先輩に技術を習い、監督や撮影、編集、美術といったそれぞれの部署で5年から10年修業して、やっと一人前になれた。撮影所は学校みたいなものでした。そのシステムが失われたことで、映画界へ入る道が絶たれてしまった若い人たちがたくさんいました。同時に、撮影所がなくなって映画人も仕事がなくなった。(「邦画の未来を託す映画人を生み出す」 日本映画大学学長・映画評論家 佐藤忠男インタビューより)

沖縄がある種の異界であることを、例えば芸能や音楽の方面からうっすらと感じ取り続けている。

自分が振り返ってもTHE BOOMが沖縄音階に影響を受け「島唄」を作るに至ったことからCOCCOのデビュー。はたまたオレンジレンジのミクスチャーぶりとその後の外野からのパクリ問題による反発。仲間由紀恵から満島ひかりの表層。SPEED。安室奈美恵。

もちろん映画でも異界としての沖縄は幾度も目にする。北野武『ソナチネ』ではすべてを失い、自殺に至る生き死にの境界線上にある場所に選ばれる。前回取り上げた『ポルノスター』の豊田利晃監督も『I'm flash!』にて道理が通用しなくなる場所として描いている、

では早い段階で、沖縄という磁場を反映した映画はなんだったのか?1989年に公開された高嶺剛監督の『ウンタマギルー』がそうなのではないか。あの映画には琉球神話と本土、さらには在日米軍の視点までも絡まることで、磁場が違ってしまった空間としての沖縄がそのまま映像化されている。

続きを読む日本語ロックとヒップホップの境界線『大和(カリフォルニア)』

『大和(カリフォルニア)』(2018)

まず最初に次回(次回の次回かも)予告だが、「路上の映画はいかにジャズやロック、ヒップホップと隣り合ったのか」みたいな内容を書くことを考えている。これは70年代から現在までの日本のインディペンデント系映画が、その核の音楽とどんな風にかかわり、その音楽ジャンルの何を見て自分の映画に選ぶにあたったかをとりあげるつもりだ。

現在はインディペンデント系映画とヒップホップとの隣接が語られることは少なくない。すでに日本語ヒップホップが様々な媒体で取り上げられるようになり、本来路上の彼らとまったく縁のないはずの評論家からほとんど知識のない自分みたいなものまでヒップホップを無視できなくなっている。

そこで宮崎大祐監督の「大和(カリフォルニア)」は「SR サイタマノラッパー」や「サウダーヂ」と公開前より比較され、ヒップホップの映画であると表明している。神奈川県の米軍基地近くの現実とヒップホップが表現する地元のリアルを繋ぎ合わせることを意識している。ところが実際には、ロックやアンビエントの印象が強い。

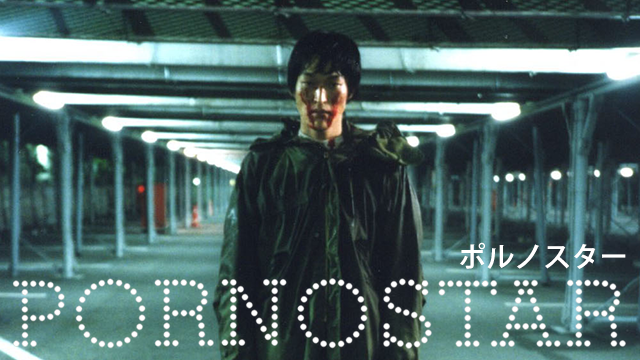

続きを読む90年代終わり 渋谷路上の千原ジュニア『ポルノスター』

『ポルノスター』(1998)Netflixにて再見

1950年代の映画黄金期以降、日本の映画業界は年々縮小傾向にありました。1970年代には、映画会社が撮影スタジオを経営し、スタッフや役者を直接雇用するというシステムが崩壊。映画人の多くがフリーランスとして活動しなければならなくなったのです。(中略)それまで、映画のスタジオシステムが機能していた時代は、映画会社に入社することで各部署に配属され、撮影や照明、美術といった制作現場に社員として入って行きました。彼らはその技術を現場の先輩達から学んでゆきましたが、スタジオシステムの崩壊によって、技術の継承は途絶えてしまったのです。(日本映画大学WEBサイトより)

千原ジュニアがジャックナイフと呼ばれていたころは、今のような活躍をするとは考えられなかった。朝の情報番組にまで出るようになり、MCやひな壇で番組を作るようになった大人の芸人になった現在では、その頃はネタとして擦られるくらいの思い出になっている。当のジュニアもそんな時代を笑って観てるのだろう。

続きを読む目にしながら認識しない現実『サウダーヂ』

“1970年代初頭、映画産業の斜陽によって各社は軒並み自社の撮影所を貸スタジオにして独立プロやテレビドラマ、CFの撮影もできるようにし、専属スタッフや俳優も解雇して撮影所システムは崩壊した。”(wikipedia「映画スタジオ」)

『サウダーヂ』(2011)

自分の地元周辺にイオンモールが出現した前後から駅前の商店街でもシャッターが目立つようになった。家から200m~500m周辺を散歩するとインド料理店(バングラデシュやネパールから来た方が運営している。)やタイ料理店も目立つようになり、工場近くのコンビニで買い物をしていれば東南アジア周辺から来た人々がその国の言葉で喋りながら飲み物を買っているのを目にする。

アジア周辺の様々な人々が身の回りで暮らしはじめているのが目に見えているのだが、その内実がどういうことかははっきりしない。たまにテレビのドキュメンタリーが地方で起きていることを取り上げることもあるが、その社会問題的な編集ゆえに壁の向こう側のことみたいにに見えてしまうことも少なくない。

現実に可視化していながらの認識しきれなさ。誰でも自分の住む地元だろうがどれだけ周りを認識できているのか。すぐそばの片隅に個人商店があることを知っているのか。そこで売っているから揚げの味を知っているのか。

続きを読む